Das Wachstum der deutschen Wirtschaft hält weiter an, allerdings mit leichter Tendenz nach unten. Im ersten Quartal 2015 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP), bereinigt um Preis-, Saison- und Kalendereffekte, gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen. Damals war das BIP noch um 0,7 Prozent gestiegen. Vor allem Familien ahnen, woran das liegen könnte: Die Preise werden höher, und die Situation im Bildungswesen lässt für die Zukunft wenig optimistische Prognosen zu – wenn nicht gegengesteuert wird.

Wo liegen die Ursachen?

Laut einer offiziellen Mitteilung des Statistischen Bundesamtes sind die positiven Impulse vor allem der Kaufkraft von Familien und den Verbrauchern insgesamt zu verdanken. Die erhöhten Konsumausgaben dank gesunkener Arbeitslosigkeit, Mindestlohn, Niedrigzinsen und geringer Inflation sorgen für höhere Investitionslust auf beiden Seiten – noch.

Dazu haben auch die Häuslebauer unter den Familien beigetragen. In Bauten und Ausrüstung wurde deutlich mehr investiert als noch im Vorquartal. Der Außenhandel ist aber aufgrund der Eurokrise und der zunehmend instabilen Weltwirtschaftslage das Sorgenkind der Wirtschaft. Einem kleinen Plus an Exporten steht eine zunehmende Masse an Importen gegenüber. Das hat langfristig negative Auswirkungen auf die einheimischen Preise.

Agnieszka Kępińska vom Finanzdienstleister City Index sieht hingegen noch viel Potenzial beim Wachstum. „Die 42,4 Millionen Erwerbstätigen sind heute viel häufiger in Teilzeit beschäftigt, gerade Frauen und Familien könnten noch mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen, wenn das relativ große Ungleichgewicht zwischen Vollzeiterwerb und Teilzeiterwerb verringert würde“, so die Analystin. „Das Wirtschaftswachstum und die damit steigenden Steuereinnahmen sollten vor allem in die Bildung investiert werden, da dann die Leistungskraft der Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland noch mehr Wohlstand für alle generieren könnte“, so Kępińska.

Video: Wirtschaftswachstum einfach erklärt

Was das Wachstum für Familien bedeutet

Dabei spielt es entgegen der landläufigen Meinung weniger eine Rolle, ob im Schnitt mehr oder weniger Kinder auf die Welt kommen. Forscher des Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital in Wien fanden heraus, dass die Bildung viel entscheidender sei. Denn auch wenige Kinder bedeuten immer einen Zuwachs an Menschen, doch erst eine gute Erziehung und eine umfassende Bildung sorgen für nachhaltiges ökonomisches Wachstum, so die Demografieforschung.

Die dahinterstehende Studie zeigt, dass eine Ungleichheit in Sachen Bildung das Wachstum dauerhaft bremst. Eine ungleiche Einkommensverteilung verstärkt diesen Effekt bzw. ist eine direkte Folge davon – ein unheilvoller Kreislauf entsteht. Familien sollten vor diesem Hintergrund für eine steuerliche Umverteilung plädieren, die aber gezielt der Bildung zugutekommen soll.

Was sollte getan werden?

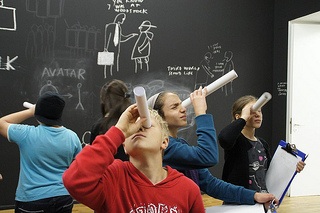

Die Förderung von Talenten und die Übernahme sozialer Verantwortung sind im Rahmen der Erziehung wichtige Schritte, um das künftige Bildungspotenzial eines Kindes zu unterstützen. Die Politik muss daneben die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie begünstigen, um diese Schritte aktiv zu stützen. So können eine umfassende Kinderbetreuung und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten für einen messbaren Zuwachs an Wirtschaftsleistung sorgen.

Meinungen gehen auseinander

Während einige Experten eine Verschlechterung der Lage von Familien aufgrund der demografischen Entwicklung vorraussagen, rechnen andere damit, dass es nur zu einer Verlagerung kommt: weg von Produkten und Produktionen hin zu Ideen, Wissen, Talent und Kreativität. An der Stelle wird eine dementsprechende Erziehung an Bedeutung für das Wirtschaftswachstum gewinnen.

Bildquelle: Flickr MIXED UP Wettbewerb 2013 Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Keine Kommentare